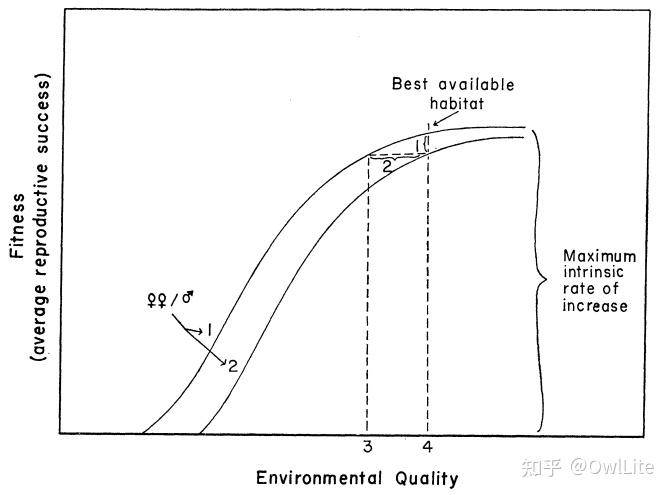

生態學里面有一個著名的概念名為「Polygyny Threshold Model」[1]. 大概可以翻譯為「多妻決策閾值模型」。 它描述的是在生物界(典型的,鳥類和哺乳類)中, 一個雌性選擇一個已經擁有配偶的雄性 相比于 選擇一個沒有配偶的雄性 生育成功率期望值 之間的差異。原論文給配了一個形象的圖說明其概念:

在生物界中(特別是鳥類和哺乳類),通常是雄性動物更強壯。一個雌性個體尋找配偶時候,其配偶的「領地」(Environmental Quality)越廣,它們成功生育后代的能力越高。那麼這個時候雌性個體有兩個選擇:1)選擇一個已經擁有配偶的雄性 和 2)選擇一個目前沒有配偶的雄性。由于選項1)會導致分資源的個體更多,所以在雄性的領地面積一樣的情況下,選擇「單身」雄性 比 選擇已經有配偶的雄性,生育成功率更高(上圖中的1)。如果要求選擇「單身」雄性 跟 選擇已經有配偶的雄性 生育成功率一致的話,那麼久需要 已有配偶雄性擁有更多的「領地」(上圖中2),對應的最小更多領地量被稱為 「多妻決策閾值」。

這個模型提出之后在生物界中被廣泛的驗證,至少包括兩個方面:1)對于既可以多配偶又可以單配偶的生物,雌性生物選擇是否已有配偶雄性的傾向跟 對方的領地大小和品質有關。

也就是說,如果對方領地相對其他個體足夠大,即便對方已經有配偶,雌性個體也傾向于選擇它[2];2)對于不同生物來說,如果生物群內雄性個體占有領地的差異值非常大,那麼該生物則傾向于是 多配偶的(比如猴子),反之,如果雄性個體占有領地差異不大,則該生物傾向于「一夫一妻」(比如企鵝)[3].

對于人類社會,「一夫多妻」更多地存在于「狩獵采集」生活形態的社群中,在農耕社群中則更少[4]. 因為前者社會中,「領地」面積更重要,后者社會中領地面積對于生育和養活自己來說則更可能飽和——越是貧窮的社會,多妻制越是能提高后代的生存率[5][6].

在步入現代社會之后,養活自己越來越容易,嬰兒的死亡率越來越低,對于生育成功率來說,每個男人所擁有的資源似乎都接近飽和了,這讓「多妻決策閾值模型」最初考慮的問題條件似乎不再適用。

但作為人類,我們有生育成功率之外的因素需要考慮:孩子的教育、工作,房子,車子,工作的壓力,面子問題等等。另一邊,多妻/小三 選擇的收益也變得不那麼可靠,比如做小三權益不受法律保護,可能受到原配的打擊和社會的鄙視,從男方獲取的資源不穩定等等。這些因素讓小三決策傾向的Polygyny Threshold計算變得更加隱晦和復雜,同時也讓它從原本的生物學問題變成經濟學問題[7].

對于該問題,芝加哥學派的代表人物,諾貝爾經濟學獎得主Gary Becker做出了論斷[8][9]:社會收入差距越大,多妻/出軌 的可能性越高。也就是說,當社會中收入不均越嚴重時,選擇做「小三」的女性比例越高,因為這是在這樣的社會中的理性選擇。

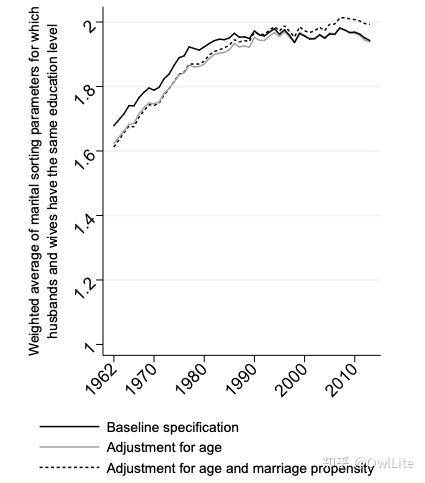

同樣地,在越貧富分化的現代社會(法定一夫一妻制)中,結婚導致經濟情況變化(對更富有方是變差,對更窮方是變富)的可能性越大。這種變化會讓婚姻決策者變得更加嚴謹和審慎,要求「門當戶對者」越多, 相親的比例越大,追求真愛者越少[10][11].

也就是說,「做小三」 和 「門當戶對」觀念的流行具有相關性,它們的驅動原因是一致的,這讓它們實際上是一對「孿生子」,雖然前者為道德所不容,而后者被多得多的人理解。

隨著貧富分化的進一步加劇,我們可以預期「做小三」 和 「門當戶對」這兩個觀念都會變得越來越常見和流行,甚至前者被越來越廣泛的接受,后者成為婚姻的主流觀念。